column

お口の健康は食事から!歯科医院が伝えたい「食育」の大切さ

私は⻭科医師として、むし⻭予防や⻭ならびの発育を考えるうえで、「⾷育」がとても重要であると考えています。お⼦さんの健やかな成⻑には、バランスの良い⾷事が⽋かせません。

しかし、⾷事は単に栄養を摂るためだけのものではなく、「何を」「どのように」⾷べるかが、お⼝の健康にも⼤きく影響します。

よく噛んで⾷べることの重要性

⾷べ物をしっかり噛むことは、⻭やあごの発達にとても⼤切です。よく噛むことで、あごの⾻や筋⾁がしっかり発達し、正しい⻭ならびやかみ合わせが育まれます。また、咀嚼(そしゃく)回数が増えると、唾液の分泌が活発になり、むし⻭を予防する効果も期待できます。唾液には、⼝の中を清潔に保ち、⾷べかすや細菌を洗い流す働きがあるため、よく噛んで⾷べることが⼝の健康を守るポイントになります。

ところが、現代の⾷⽣活では、やわらかい⾷べ物が増え、しっかり噛む習慣が少なくなっている傾向があります。

ハンバーグやパン、麺類など、あまり噛まずに飲み込める⾷事が多いと、あごの発達が⼗分に進まず、⻭ならびが悪くなる原因になることがあります。さらに、噛む回数が少ないと唾液の分泌が減り、むし⻭のリスクも⾼まります。しっかり噛めるような⾷材を意識して取り⼊れることが、お⼦さんの⻭の健康につながります。

「⾷事のリズム」と「間⾷」の⾒直し

⾷事の時間や回数も、お⼝の健康に⼤きく関係します。不規則な⾷事やダラダラ⾷べる習慣は、むし⻭のリスクを⾼めます。⾷事と⾷事の間には、唾液の⼒で⼝の中をきれいにする時間が必要ですが、頻繁に間⾷をすると、⼝の中が常に酸性の状態になり、⻭が溶けやすくなります。

特に注意したいのが、糖分を多く含む間⾷や飲み物です。お菓⼦やジュース、スポーツドリンクなどを頻繁に摂ると、むし⻭になりやすくなります。間⾷をする場合は、おせんべいやチーズ、ナッツ類など、噛む回数が増える⾷品を選ぶとよいでしょう。また、ジュースの代わりに⽔やお茶を飲む習慣をつけることも⼤切です。

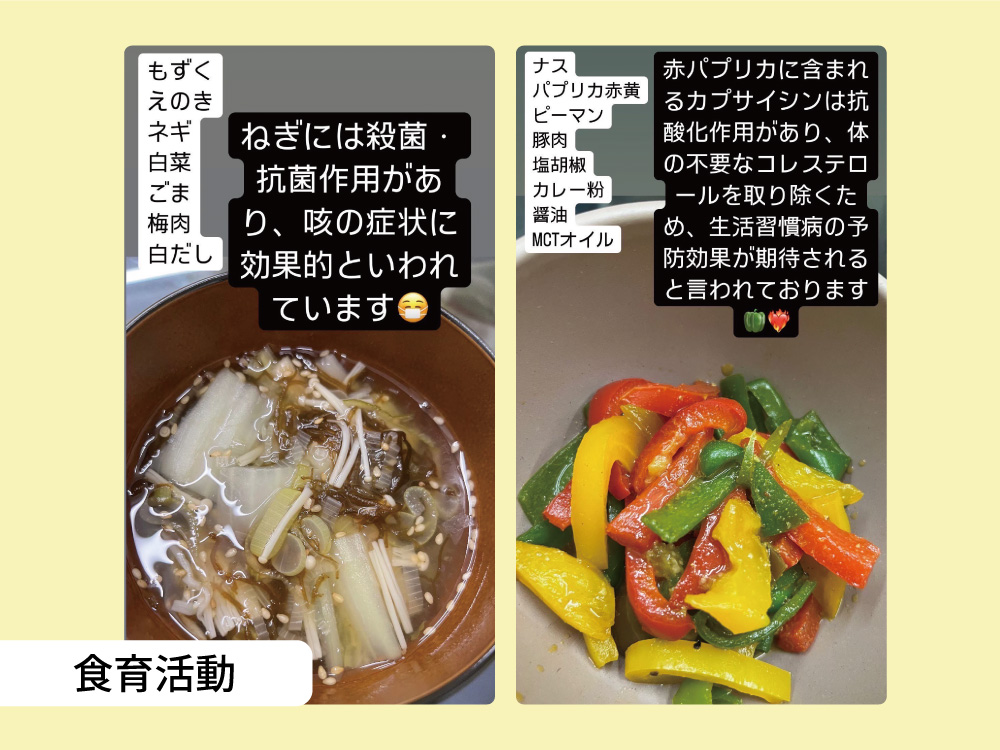

⾷育を通じてお⼦さんの「⻭を守る⼒」を育てる

⾷育とは、「⾷を通じて健康な体と⼼を育むこと」です。お⼦さんの⻭と体の健康を守るためには、⾷材の選び⽅や⾷事の仕⽅を意識することが重要です。具体的には、以下のようなポイントを取り⼊れるとよいでしょう。

-

よく噛める⾷材を取り⼊れる

繊維質の多い野菜(にんじん、⼤根、ごぼう)や、硬めの⾷品(⽞⽶、ナッツ、⼩⿂)を積極的に取り⼊れることで、噛む回数を増やすことができます。 -

「ながら⾷べ」を避ける

テレビやスマートフォンを⾒ながら⾷べると、よく噛まずに⾷べてしまいがちです。⾷事に集中することで、噛む回数を増やし、消化吸収を良くすることができます。 -

⾷後のケアを習慣づける

⾷後は必ず⻭を磨くことを習慣にしましょう。外出時などで⻭磨きができない場合は、⽔を飲むだけでも⼝の中をきれいにする効果があります。

管理栄養⼠が在籍する⻭科医院

当医療法⼈では各医院に管理栄養⼠が在籍しており、 あごを正しく成⻑させるための「⾷育」に関するアドバイスを積極的におこなっております。 患者さんの⽣活環境や⾷習慣は、 ⼀⼈ひとり違います。そのため、私たちはまずお話を伺い、それぞれの状況に合ったアドバイスを⼼がけています。 例えば、お仕事が忙しく、なかなか時間が取れない保護者の⽅にも、「これならできそう」と思ってもらえるような、無理のない⽅法をご提案します。 ⽇々の⽣活の中で、少しの⼯夫でお⼦さんの⻭と体の健康を守りたいと考えています。

「⾆」の位置の重要性

また、⻭科医師として、 お⼦さんの顎が正しく成⻑するためには「⾆の位置」がとても重要であることもお伝えしておきたいと思います。 ⾆は上あごにつけて、 ⾆の先端がスポットという上あごの前⻭裏側に触れないぐらいの位置にある状態が理想です。

位置が正しくないと、あごの成⻑、⻭ならび、かみ合わせ、発⾳障害、お⼝ポカン、⼝呼吸など様々な影響が出てしまいます。しかし、⼦どもに⾆の位置を教えることはとても難しく、⼤きな課題でした。⻭医者さんで説明を聞いてトレーニングをおこなっても、⾃宅では習慣化ができないことがほとんどです。

そこで、 当医療法⼈ではプレオルソを導⼊することになりました。 プレオルソは⼩学校低学年の児童でも⾆を正しい位置に付けることができます。 頑張って使い続けることで、 プレオルソをつけていない時間でも⾃然と⾆を正しい位置へ導くことができるようになります。あごの成⻑・⼝の機能を正常に導くことはとても⼤切で、 ⼝呼吸が改善するだけで、⼦どもの⽬がキラキラと輝き、ハツラツとしてくれるお⼦さんはたくさんいます。 医療従者としては⼤変嬉しい瞬間です。

プレオルソを使用したお子さんの保護者からの感想

⚫︎最初は1日1時間の装着だったが、

⚫︎プレオルソを着けてから、

⚫︎プレオルソを毎晩着けれるようになったことで、

⚫︎子供の口腔機能について知ることで、

最後にお子さんや親御さんへメッセージ

我々医療法人社団カワサキのビジョンでもある健康長寿社会の実現